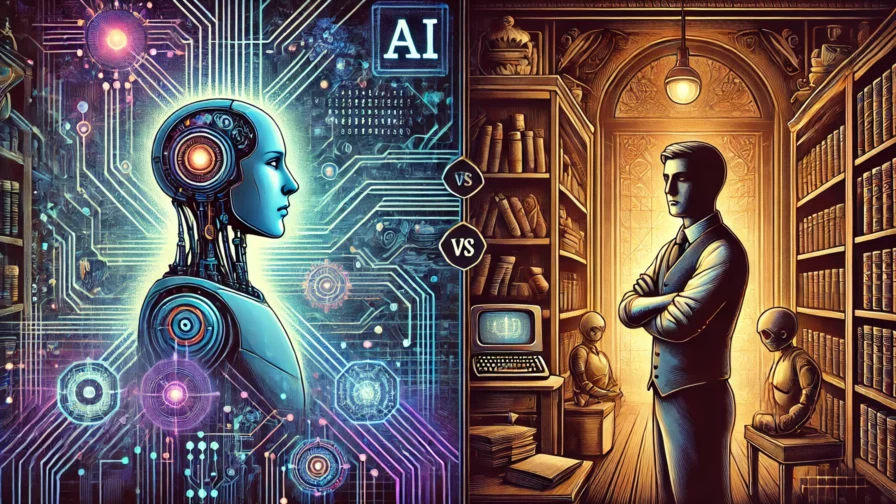

Il Test di Turing è considerato la prova di riferimento per capire se una macchina può simulare l’intelligenza umana al punto da risultare indistinguibile da una persona durante una conversazione testuale.

Ti sei mai chiesto se la voce artificiale del tuo GPS o l’algoritmo che ti consiglia film possa, un giorno, avere pensieri propri, emozioni o addirittura coscienza? Questa domanda affascinante – e talvolta inquietante – ha guidato l’intelligenza artificiale (IA) fin dalle origini. Al centro del dibattito c’è l’idea rivoluzionaria proposta nel 1950 dal matematico e crittografo Alan Turing.

In questa pagina scoprirai come il Test di Turing ha segnato l’inizio dell’IA moderna, come funziona, quali sono le principali critiche e potrai valutare se una macchina possa davvero simulare l’intelligenza umana.

Storia e origine

Alan Turing presentò la prova nell’articolo Computing Machinery and Intelligence (1950). Il suo lavoro nella crittografia durante la Seconda Guerra Mondiale e le ricerche in logica formale portarono al famoso “gioco dell’imitazione”, oggi noto come Test di Turing. Nonostante le limitazioni tecnologiche dell’epoca, la sua proposta resta un riferimento classico per lo studio dell’intelligenza artificiale.

Che cos’è il Test di Turing?

Immagina questo scenario: sei in una stanza e comunichi via tastiera con due interlocutori in un’altra stanza. Uno è un essere umano e l’altro è un’IA; entrambi cercano di convincerti di essere persone reali. Puoi porre qualsiasi domanda, su qualunque tema.

Nel formato originale, un interrogatore umano conversa separatamente con un altro umano e con una macchina. Se non riesce a identificare con certezza chi dei due sia la macchina, allora si considera che la macchina abbia superato la prova come “intelligente”.

In breve: se un’IA riesce a ingannarti in modo sistematico e tu non riesci a distinguerla da un essere umano, allora ha dimostrato una capacità conversazionale paragonabile a quella umana.

Come funziona il Test di Turing?

| Partecipante | Ruolo |

|---|---|

| Interrogatore/Valutatore (I) | Pone domande e decide chi è umano e chi è la macchina. |

| Essere umano (H) | Risponde in modo naturale, con eventuali errori, ironia, sarcasmo. |

| Macchina (M) | Imita l’umano in modo convincente per risultare indistinguibile. |

Procedura essenziale

- L’interrogatore invia domande scritte a H e M senza sapere chi sia chi.

- H e M rispondono solo tramite testo.

- Dopo varie tornate, l’interrogatore deve stabilire quale dei due sia la macchina.

- Se sbaglia oltre il 50% delle volte o esita sistematicamente, la macchina supera il test.

Vantaggi e svantaggi

| Vantaggi | Svantaggi |

|---|---|

| Misura la capacità conversazionale; facile da impostare. | Non valuta la comprensione profonda; vulnerabile all’“inganno”. |

| Non richiede hardware speciale: basta il testo. | Tende a essere soggettivo e dipende molto dalle abilità linguistiche. |

Un dibattito che divide scienziati e filosofi

Dai chatbot a regole alle reti neurali profonde, le macchine hanno fatto enormi progressi nel replicare i modelli del linguaggio. Tuttavia il vero nodo riguarda la comprensione semantica, la creatività genuina e la consapevolezza del contesto. Oggi i sistemi conversazionali possono ingannare molti valutatori, ma spesso mancano di:

- Comprensione reale di intenzioni ed emozioni.

- Apprendimento autonomo senza dipendere da grandi quantità di dati.

- Buon senso e adattabilità immediata a scenari inediti.

Più che di “intelligenza umana”, si parla quindi di simulazione molto sofisticata. Il dibattito resta aperto: un’intelligenza che imita soltanto ha valore in sé, o è condannata a riprodurre bias e limiti umani?

I sostenitori ritengono che imitare il linguaggio in modo indistinguibile sia una prova forte della capacità di “pensare”. I critici, invece, sottolineano che il test misura il comportamento, non l’intelligenza vera e propria. Famoso è l’argomento della Stanza Cinese del filosofo John Searle: una macchina può manipolare simboli seguendo regole senza capirne il significato, simulando la comprensione ma senza possederla.

Esempi

Chatbot a regole (Python)

import re

modelli_risposte = {

r"ciao|buongiorno|buon pomeriggio|buonasera": "Ciao! In cosa posso aiutarti?",

r"come stai": "Sto bene, grazie. E tu?",

r"arrivederci|ciao a presto|a presto": "A presto! Buona giornata."

}

def rispondere(messaggio: str) -> str:

for pattern, risposta in modelli_risposte.items():

if re.search(pattern, messaggio, re.IGNORECASE):

return risposta

return "Mi dispiace, non ho capito la domanda."

if __name__ == "__main__":

print("Chatbot a regole attivo. Scrivi il tuo messaggio (digita 'arrivederci' per uscire):")

while True:

ingresso = input("> ")

uscita = rispondere(ingresso)

print(uscita)

if re.search(r"arrivederci|a presto", ingresso, re.IGNORECASE):

break

Code language: PHP (php)Questo semplice bot risponde in un dominio ristretto basandosi su pattern testuali: non “capisce”, ma abbina regole a risposte.

Chatbot con Transformers (Python + Hugging Face)

from transformers import pipeline

generatore = pipeline("text-generation", model="microsoft/DialoGPT-medium")

print("DialoGPT pronto. Scrivi il tuo messaggio (digita 'esci' o 'arrivederci' per uscire):")

while True:

messaggio_utente = input("> ").strip().lower()

if messaggio_utente in ["esci", "arrivederci", "ciao"]:

print("A presto!")

break

risposta = generatore(messaggio_utente, max_new_tokens=60)

print(risposta[0]["generated_text"])

Code language: PHP (php)Qui usiamo un modello pre-addestrato che genera risposte contestuali grazie a centinaia di milioni di parametri, avvicinandosi molto alla sensazione di “parlare con un umano”. Non equivale però a comprensione reale.

L’eredità di Turing: oltre il dibattito

La spinta a superare il Test di Turing ha favorito progressi notevoli nella conversazione uomo–macchina (chatbot), nel Natural Language Processing (NLP) e nel machine learning. In uno studio in preprint (aprile 2025), i ricercatori hanno riportato che, in una versione a tre partecipanti del test, il modello GPT-4.5 di OpenAI è stato scambiato per umano nel 73% dei casi quando gli si chiedeva di adottare una personalità, un risultato superiore alla casualità (50%) e indicativo di un possibile superamento della prova in termini conversazionali.

Il Test di Turing resta un traguardo concettuale, ma non esaurisce la complessità del pensiero umano. I progressi nei modelli multimodali ampliano i confini del possibile, senza risolvere gli enigmi di autocoscienza e comprensione profonda.

Quale futuro?

Le IA di oggi sorprendono per la capacità di gestire contesti complessi, generare testi creativi e persino creare arte. Una macchina potrà essere un giorno tanto creativa ed empatica quanto noi, o resteremo sempre un passo avanti grazie all’esperienza vissuta? La sfida di Turing continua, e ogni riga di codice ci avvicina — o ci ricorda i nostri limiti.

Man mano che i sistemi diventano più sofisticati, il Test di Turing resta un faro che ci obbliga a riflettere: che cos’è l’intelligenza? È la capacità di pensare, di sentire o di ingannare brillantemente? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.